Da stehe – oder besser gesagt sitze – ich nun, 2020 neigt sich dem End zu und eigentlich habe ich nach den vergangenen 365 Tage nicht mal im Ansatz Lust, meinen jährlichen Jahres-End-Rant zu verfassen. Dabei gäbe es zu diesem, durchaus als absolut beschissen zu bezeichnenden Jahr so einiges aufzuarbeiten. Allerdings erschwert die Tatsache, dass wir in einem Land mit 81 Millionen brillanten Medizinern, Psychologen, Mathematikern, Soziologen und natürlich Bundestrainern leben, die satirisch-zynisch und vor allem öffentliche Auseinandersetzung mit all den virulenten Ereignissen des vergangenen Lenzes doch ungemein, denn wenn wir eines wieder mal gelernt haben, dann ist es doch, dass der Begriff „öffentliche Diskussion“ am Besten als „narzisstischer Monolog mit affirmierten Wahrheitsanspruch“ zu verstehen ist.

Warum also sich gerade dieses Jahr aufs mediale, vom Klimawandel angetaute Glatteis begeben? Nun ja, weil die Herrin des Hauses verlauten lassen hat, dass dieses alljährliche Schreibwerk für sie inzwischen zu einer liebgewordenen Tradition geworden ist und ein Jahresabschluss ohne eben dieses sich als nicht würdig erweisen würde. Dem soll Genüge getan werden, jedoch werde ich es meiner Holden überlassen, ob sie meine Ergüsse textlicher Art, die ich dieses Jahr aufgrund ihres Umfanges (und natürlich nach Geld scheffelndem Disney-Vorbild) mindestens als Trilogie anlegen werde mit der Gemeinde zu teilen gedenkt.

Bevor ich aber richtig in die Weichteile trete, denke ich, dass es sich gerade in diesem Jahr als sinnvoll gestaltet, mit einer Präambel (nee, nicht das Ding, in das man Äppler füllt) zu beginnen: Betrachtet man 2020, so zeigt sich doch ein gewisser Hang zur Monothematisierung. Auch was ich hier textlich von mir geben werde, ist dieser Problematik natürlich unterworfen. Ich werde hier aber nicht von epidemiologischen Eigenschaften eines Virus, Inzidenzen, R-Werten, mRNA, Prävalenzen oder geänderten Teststrategien faseln. Mein medizinisches, biologisches und auch mathematisches Grundwissen ist ausreichen vorhanden um zu wissen, dass ich mir über dass, was medizinisch und biologisch dieses Jahr abgegangen ist und vermutlich noch eine Weile anhalten wird, kein öffentliches Urteil bilden werde. Dafür steht an zu vielen Stellen in zu vielen Berichten, Abhandlungen und Beipackzetteln eine Variante des Begriffs „Unbekannt“. Wer dennoch wissen will, was meine Meinung dazu ist: Kommt in fünf bis acht Jahren wieder, dann können wir uns da gerne drüber austauschen.

Aber wenn es nicht um wissenschaftliche Fakten geht, die wie wir seit diesem Jahr wissen nur aus Naturwissenschaften entspringen dürfen, um was geht es im ersten Teil dieser Tragödie sonst? Recht einfach: China! Ist ja schließlich Panda-mie!

Nein, eigentlich geht es nicht um China direkt, sondern um etwas, was gerade zu Beginn des Jahres und bis heute bei mir immer noch einen mentalen Brechreiz auslöst: Teile unserer Bevölkerung, die eine Lobeshymne auf das Krisenmanagement und in der Extremvariation auch auf das politische System des Reiches der Mitte werfen. „Die haben alles richtig gemacht und alles ganz schnell in den Griff bekommen.“ „In solchen Zeiten ist das chinesische System unserem bei Weitem überlegen.“ „Die Bevölkerung dort ist wenigstens diszipliniert genug um…“, etc. pp.

An dieser Stelle möge der Leser die Lobeshymnen welche mir in verbaler und schriftlicher Form entgegenschlugen, beliebig fortsetzen. Mich ließ es hingegen schwer verstört mit der unumstößlichen Argumentation „Jaaaa…..ähhh….aber nein?!“ zurück.

Menschen aus meinem näheren Umfeld wissen, dass ich vor geraumer Zeit berufsbedingt für einige Monate in Beijing gelebt, gearbeitet und allerhand verstörendes gesehen habe. Aus dieser Zeit existiert noch ein kleines braunes Buch – mein chinesisches Arbeitsvisum – welches ich nach meiner Ausreise eigentlich wieder hätte den dortigen Behörden zurückgeben müssen. Habe ich aber nicht, sondern es als „Mahnmal“ behalten, welches mich immer an die Absurditäten dieses Landes (in vielen Bereichen möchte man gar nicht mehr von Kultur reden) erinnert.

Wo fangen wir an: Die Annahme, dass es irgend einer Macht in China, sei sie wirtschaftlich oder politisch, auch nur annähernd um das Wohl des einzelnen gehen würde, grenzt an eine Realitätsverweigerung ähnlich des Weihnachtsmann-Glaubens. Aber den haben wir ja auch nach China exportiert. Ja, in der „Volks-“Republik geht es um das „Große Ganze“, aber der einzelne ist so austauschbar wie eine Ventilkappe an einem Fahrradreifen. Man hat ja genug davon. Zu polemisch? Nein, die Wahrheit. Wenn der Fensterputzer bei der Arbeit vom Bambusgerüst fällt, dann ist das bedauerlich, aber nicht relevant. Am nächsten Morgen sitzt der nächste auf dem nach unseren sicherheitstechnischen Maßstäben mehr als fragwürdigen Konstrukt. Jede Bushaltestelle hat einen „Fahnenschwenker“, dessen einzige Aufgabe es ist, eine kleine Fahne auf die Straße zu halten, wenn der Bus kommt. Warum? Weil man genügend Menschenmaterial hat, dass ansonsten keine Beschäftigung hätte. Aber das passiert in den anspruchsvolleren Berufen doch nicht, oder? Öhh…doch. Nach der „Golden Week“ (eine Woche voller Feiertage) ist es gar nicht so selten, dass ein Teil der Belegschaften (auch in den „höherwertigen“ Berufen) nicht mehr in ihren Büros erscheint, weil es sich einfach nicht lohnt, die lange Reise von der Familie zurück zum Arbeitsplatz anzutreten. Ist aber nicht weiter problematisch, man hat ja genug Reserve“menschen“.

Wenn man irgend einen Stadtteil oder eine Stadt abriegelt, dann hat das nur bedingt irgend welche Auswirkungen auf die Wirtschaft, denn man hat genug Menschenmaterial in der Hand.

Und da wir schon beim Thema sind: Wer glaubt, die Abriegelung wäre passiert um irgend jemand oder irgendetwas zu schützen: Ja, da liegt ihr richtig, aber leider auf eine sehr unschöne Art und Weise. Man will und wollte keine Menschen schützen, sondern die eigenen Wirtschaftsbeziehungen. Kein Hahn hätte nach einem Virus in Wuhan gekräht, wenn die restliche Welt nicht irgendwann Wind davon bekommen hätte, dass das Ding den Chinesen ausgebüchst ist.

Für die durchschnittliche chinesische Bevölkerung gibt es viele Dinge, die potenziell genau so tödlich oder tödlicher als eine neue Variante eines Virus sind: die Auswirkungen der Luftverschmutzung, unzureichende medizinische Versorgung, eventuell weil man der falschen Bevölkerungsschicht angehört (oder versehentlich zu wenige Sozialpunkte angesammelt hat), der falsche Kommentar oder eine verhängnisvolle Wortmeldung an unpassender Stelle, Zugehörigkeit zur falschen Religion, etc. usw pp. (ihr wisst, wie man Google bedient).

Dies gesagt, kommen wir doch mal zum Thema der viel gepriesenen Disziplin, die man gerne in die Chinesen hineininterpretiert. Mir erscheint, dass denen, die sich eben dies auch für unsere Gesellschaft als Vorbild wünschen, ein paar wenige aber doch entscheidende Details entfallen sind: China richtet jedes Jahr ein geschätzt vierstellige Zahl an Menschen hin und zu den Straftatbeständen zählen nicht nur Mord sondern unter anderem auch Korruption und bisweilen Steuerhinterziehung (die Liste mit Vergehen umfasst etwa 50 Straftatbestände). Jemand mit politisch unliebsamer Meinung wird da auch ganz schnell zum Terroristen oder Spion, je nachdem, wie es einer Provinzregierung gefällt. Und auch für geringere „Vergehen“ sind die Konsequenzen mit Straflager oder sozialem freien Fall als eher schwerwiegend zu betrachten.

Wer in unserem Land also von „chinesischer Disziplin“ faselt und sich ähnliche Verhältnisse auch bei uns wünscht (und sei es auch nur in Krisensituationen), der sollte sich vielleicht mal fragen, ob sein Badewasser auf Dauer deutlich zu heiß war. Ich bin mir ziemlich sicher: 95% der Menschen, die so etwas jetzt als hinnehmbar fordern, würden bereits nach einem Monat nicht-touristischem Aufenthalt in China diverse Psychosen entwickeln (und sei es nur, weil man bei der Rückkehr in seine Geschäftswohnung eine Information vorfindet, am nächsten Tag während der Militärparade die Vorhänge geschlossen zu lassen, weil man sonst unter Umständen nicht dafür garantieren könne, nicht angeschossen zu werden).

Ich bin ehrlich: Der einzige Grund dafür, dass ich diesen Ausflug mental halbwegs unbeschadet überstanden habe, war die Tatsache, dass ich wusste, das es ein beschränkter Zeitraum sein wird und ich jederzeit gehen kann. Nun, nicht ganz richtig: Es gab einen Zeitpunkt, da habe ich nicht gehen können, weil die Behörden für die Erteilung des Arbeitsvisums den Reisepass einige Wochen einbehalten.

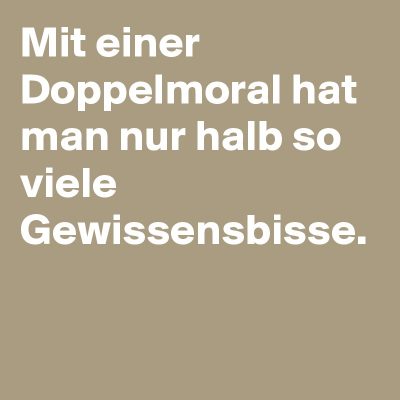

Was ist die Moral dieser Geschichte: Eigentlich ist es recht einfach. Es gibt zwei Arten von Menschen, die solche Verhältnisse bei uns fordern. Einmal die, die keine Ahnung haben, was sie da eigentlich von sich geben (davon gibt es ja, wie wir dieses Jahr gelernt haben an allen Ecken und Enden jede Menge) und dann die, die es sehr genau wissen. Und davon haben wir erschreckender Weise doch recht viele, die nicht nur aus den einschlägig verdächtigen Richtungen kommen.

Diesbezüglich war dieses Jahr doch sehr entlarvend. Menschen, die noch letztes Jahr den Staat dafür verdammt haben, dass er ihnen das Internet potenziell weg zensieren könnte oder Zeter und Mordio bei (vermuteter) staatlicher Willkür geschrien haben, sehnen sich plötzlich nach Gesetz und Ordnung. Das wird übrigens mit „Law & Order“ übersetzt und war mal das Feindbild von Menschen, die sich eher einer freiheitlichen politischen Denkweise zugehörig gefühlt haben.

Ach so, falls hier wieder die üblichen Verdächtigen mit irgend einem Totschlagargument (…aber es ist doch Pandamie…) um die Ecke kommen wollen. Nein, darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, ob und welche Regeln es genau jetzt gibt, ob diese sinnvoll und zielführend oder unangebracht sind (wie oben geschrieben, da können wir in fünf Jahren drüber reden) oder eventuell nicht. Es geht um den öffentlichen (ja, auch Euren!) kritischen oder vielleicht gar nicht so kritischen Umgang damit. Ein menschenverachtendes System dafür zu loben, dass es Maßnahmen durchziehen kann, die nur deswegen funktionieren, weil man eben ein menschenverachtendes System hat, ist in etwa so, wie die Autobahndiskussion („war ja nicht alles schlecht“).

Ja, es sterben Menschen, aktuell im Durchschnitt mehr als sonst. Aber wir stellen uns hin und gehen mit dem, was wir an Gesellschaftssystem haben um, als wäre es eine Selbstverständlichkeit, die auf Dauer und immer so bestand haben wird. Liebe Leute, dass ist ein Irrtum. Ich weiß, dass das durchschnittliche Geschichtsbewusstsein des Einzelnen ungefähr die Dauer einer Meerschweinchenexistenz umfasst (wenn es gut läuft). Dieses warme Wohnzimmer, die Menge an Supermärkte, unser Sozialsystem, all das ist bei weitem nicht perfekt, aber immer noch besser, als dass, was 90% der restlichen Weltbevölkerung zu ertragen haben. Und während andere noch dafür bluten und sterben, auch in solchen Verhältnissen leben zu können, haben wir vergessen, dass die letzten 30-50 Jahre keine Selbstverständlichkeit waren, sondern dass der Weg dorthin mit verdammt vielen Leichen gepflastert war. Ja, auch diverse Weltkriege und Revolutionen gehören dazu.

Also, verdammt noch mal, wenn Ihr fordert, dann macht Euch auch die Konsequenzen dessen klar, was Ihr da fordert und ob es vielleicht nicht doch Zahnpasta sein könnte, die ihr da aus der Tube drückt. Es ist so einfach zu sagen, dass wir am Ende wieder die gleiche Gesellschaft sein werden (oder, wie einige Utopisten glauben, eine bessere) wie vorher, denn dafür muss jetzt keiner von Euch gerade stehen. Aber wie wird es sein, wenn am Ende unsere Gesellschaft nicht mehr die ist, in der wir leben wollen und können? Wer von Euch ist bereit, dass zu reparieren und mit welchem Einsatz?

Im Moment ist alles was von uns verlangt wird, nichts zu tun. Das können viele von uns richtig gut. Auf der Couch sitzen, das Hirn verdauen und Netflix durchzocken. Sauber. Damit macht man alles richtig.

Es sind nicht die guten oder normalen Zeiten, in denen sich das wahre Gesicht des Einzelnen zeigt, sondern die Krisen. Es sind auch die Krisen, die Systeme kollabieren lassen.

Überlegt Euch genau, welche Softwareupdates ihr für das System Gesellschaft installieren wollt und welche sich hinterher nicht mehr rückstandsfrei entfernen lassen sondern zu einer kompletten Neuinstallation führen würden. Irgend ein Rückstand bleibt meistens und dieser bleibt unbemerkt im System, bis er an unpassendster Stelle dafür sorgt, dass ein kleines Problem zum Totalausfall führt.

Lasst mich an dieser Stelle der Tragödie ersten Teil beenden.

Und morgen bei der Maus: Bigotterie für Fortgeschrittene – des Jahres-End-Rant zweiter Teil.