Genug mit mir selbst gehadert: Nach einem Tag hin- und her mit meinem Ego, die gesetzte Zielzeit nicht erreicht zu haben und, nach ein wenig Reflexion (danke Alex), der Erkenntnis, dass die Erwartungen zu diesem Zeitpunkt und unter diesen Umständen eigentlich so gar nicht realistisch waren, ist es jetzt an der Zeit, ein paar Worte über ein an sich hochinteressantes Laufevent zu verlieren.

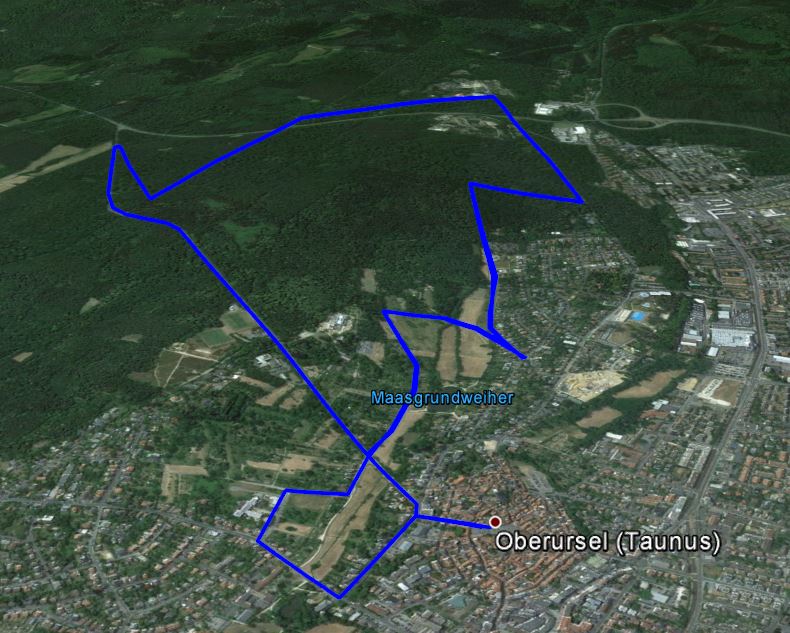

Bei einem Blick auf die Strecke und das Höhenprofil war eigentlich von Anfang an klar: Einen Angriff auf die eigene Bestzeit über 21,095 km konnte es bei diesem Lauf nicht geben. Dagegen sprachen neben diversen Bodenbeschaffenheiten (von Kopfsteinpflaster bis Waldpfad) auch und vor Allem die im Streckenplan vermerkten insgesamt 337 Höhenmeter, von denen sich die Meisten bei Kilometer 3 und Kilometer 13 in Form eines „markanten Anstieges“, wie es die Ausschreibung euphemistisch formulierte, im Wald versteckt hatten. Aber, ohne Zielzeit kein Wettkampf und so sollte es im Endergebnis eine Zeit knapp unterhalb der 1:40h werden…dachte ich.

Allerdings, wie ein viel bemühtes Zitat zu sagen weiß: „Kein Plan übersteht den ersten Kontakt mit dem Feind“. Und dieser Satz sollte auch dieses mal wieder seinen Wahrheitsgehalt unter Beweis stellen.

Bei schönem Wetter und knapp 25° fiel der Startschuß zum diesjährigen Brunnenfestlauf für die 10 Kilometer- und Halbmarathon-Läufer pünktlich um 10:00 Uhr auf dem Marktplatz in Oberursel. Nach einer kleinen Runde mit Gefälle führte die Strecke in den Maasgrund, wo sich ab Kilometer 2 erahnen ließ, dass die Strecke nicht wirklich flach verlaufen würde. Der ominöse „markante Anstieg“ sollte kurz darauf folgen und kündigte sich in Form der ersten gehenden Läufer bereits am Waldrand an. 800m sind von der Strecke her an sich überschaubar, mit knapp 100 Höhenmetern gewürzt werden sie allerdings schwer verdaulich. Dies gilt ins Besondere dann, wenn man keine Ahnung hat, wie man so etwas in den eigenen Wettkampf integrieren soll. Natürlich, ich laufe auch im Training gerne Anstiege hoch, da stört es aber nicht, wenn man hinterher gemütlich weiter trabt. Was aber, wenn man so etwas noch nie unter Wettkampfbedingungen und Pace ausprobiert hat und einem auch noch die Erkenntnis ins Hirn kriecht, dass man da ja bei Kilometer 13 noch mal hoch muss. Also „Fire and Forget“ (möglichst schnell hoch) oder doch lieber „spazieren gehen“. Ich entschied mich für eine Variante, die im Training eigentlich immer ganz gut funktioniert, gleichmäßig mit vernünftigem Speed den Hang hoch – im Nachgang betrachtet vermutlich die falsche Entscheidung, ebenso wie der Gedanke, dass es ja auf der zweiten Hälfte der Runde bergab gehen würde und man dort wieder ein wenig Kraft tanken könnte. Das dies zwar für vieles, jedoch nicht für die Beinmuskulatur gilt, sollte ich später noch erfahren.

Freundlicherweise befand sich kurz hinter dem Anstieg die erste Verpflegungsstation. Auch wenn man erwartet, dass nach diesem Anstieg dass Schlimmste für die erste Runde überstanden ist, wird es bis zum höchsten Punkt an der Klinik Hohemark noch nicht wirklich netter. Bis dorthin darf man sich über einen leichten stetigen Anstieg mit der ein oder anderen kleinen Welle freuen, bevor es zweieinhalb Kilometer abwärts über Waldwege Richtung Königsteiner Strasse geht. Hier trennen sich die Wege der 10km- und der Halbmarathon-Strecke das erste Mal. Während die 10km Läufer direkt auf die Straße Richtung Oberursel einbiegen dürfen, vollführt die Halbmarathonstrecke einen kleinen Bogen über einen schmalen Waldpfad, bevor sie auf die Königsteiner Straße mündet. An dieser Stelle wird es dann etwas zäh: Nach dem ganzen Auf und Ab geht es wieder über flachen Asphalt, der nach einem weitern kurzen Anstieg fast schon zu einem recht steilen Zielschuß wird – in der ersten Runde allerdings nur für die 10km Läufer. Der Rest biegt wieder in den Maasgrund ab und darf sich geistig und moralisch schon mal auf den unvermeidlichen zweiten Anstieg „freuen“.

Nach kurzer Diskussion zwischen meinen Beinen und mir entschieden wir im Konsens, das Hochspazieren unter allen Umständen zu vermeiden und dieses, dem Namen der Sportart entsprechend, laufend zu überstehen. Motiviert davon, dass ich bereits zu Beginn des Anstieges noch ein paar Mitläufer einsammeln konnte, versuchte ich mit möglichst konstantem Schritt mein Glück ein zweites Mal – was auch gelang, vermutlich aber doch um einiges langsamer als in der ersten Runde (wie eh und je laufe ich Wettkämpfe ohne Uhr, kann also nicht vergleichen) und mit kostspieligem Energiebedarf. Es folgte erneut die Wasserstation und der weitere Aufstieg bis zur Klinik bei Kilometer 15. Meine Beine führten an dieser Stelle kurzzeitig eine Urabstimmung zu einem Generalstreik durch, der aber durch geschicktes Verhandeln der Tarifparteien abgewendet werden konnte, insbesondere da der schwierigste Teil der Strecke endgültig überwunden war. Auf dem Weg abwärts kam mir dann der Gedanke, dass solch profilierte Kurse eventuell von der Renneinteilung doch anders funktionieren, als ein ebener Straßenlauf. Konnte ich in den Anstiegen trotz motzender Beine noch mit dem Läufer vor mir Kontakt halten, war der Abstand bergab plötzlich auf zwei-, dreihundert Meter angewachsen. Anmerkung am Rande: eine Orientierung an Mitläufern auf der zweiten Runde ist deshalb schwierig, da sich nach der ersten Runde die 10 Kilometer-Truppe bereits verabschiedet hat und sich die ca. 200 Halbmarathon Teilnehmer auf den gesamten 11 Kilometern des Rundkurses verteilen.

Mit Einbiegen auf die Königsteiner Strasse auf den letzten Kilometern reifte in mir die Erkenntnis, dass auch das Rennen in der Ebene nach so einem Auf- und Ab kein Selbstläufer (höhö) mehr ist, einem die letzten gar nicht so schwer geglaubten Kilometer noch einmal kräftig ins Gehwerk fahren und auch der letzte nur noch bergab führende Kilometer nur noch sehr eingeschränkt Spaß macht.

Nach einem kurzen Anstieg ging es nochmal über Kopfsteinpflaster Richtung Ziel und Uhr, die eine besch… öhhh… gar nicht so schöne 1:43 h zeigte. Strecke gemeistert, Zielzeit um 3 Minuten verfehlt. Ärgerlich…

Nachdem ich aber nun genug an mir gezweifelt habe, ist es vernünftig einfach mal die wirklichen Tatsachen zu betrachten: Meine bisherige Bestzeit von 1:35 bin ich unter fast optimalen Bedingungen beim Frankfurt Halbmarathon gelaufen und die Trainingsbelastung vor diesem war wesentlich geringer. Hinzu kommt, dass ich vermutlich auf Grund meiner Unerfahrenheit mit „profilierten“ Strecken in der Renneinteilung ein paar Fehler gemacht habe, am Hang zu hart gelaufen bin und die Muskelermüdung bergab unterschätzt habe. Im Training stört es halt nicht, wenn man nach ein paar Bergan-Läufen mit einem langsamen Schnitt die letzten Kilometer nach Hause trabt, im Wettkampf ist das dann doch eher ein wenig kontraproduktiv.

Letztendlich ist es vermutlich Jammern auf sehr hohem Niveau, sich über eine solche Zeit bei einer solchen Strecke zu ärgern. Ja, ich hätte gerne meine Zielzeit geknackt! Ja, ich wäre gerne besser gewesen. Trotz Allem war es gut und vielleicht eine ähnliche Leistung wie beim Frankfurt Halbmarathon, wer weiß. Ein weiterer positiver Effekt: Ich habe jetzt zumindest eine Ahnung, was mich im August im Breisgau erwartet.

Den Brunnenfestlauf in Oberursel kann ich jedem ambitionierten Läufer nur empfehlen. Die Strecke ist landschaftlich erste Klasse, die Organisation absolut super und die Teilnehmerzahl absolut angemessen und angenehm. Beim Schwierigkeitsgrad bediene ich mich mal mangels Erfahrung mit solchen Läufen für die Bewertungen bei diversen Lauf-Blogs und Webseiten: Die Bandbreite der Einschätzung reicht hier von anspruchsvoll- bis sehr anspruchsvoll. An dieser Stelle kann ich mich nur anschließen: Einfach ist was anderes! Der nächste Level sind vermutlich dann vollwertige Bergläufe.

Eine weitere entscheidende Erkenntnis möchte ich dem Leser aber nicht vorenthalten: Auch die Dame des Hauses hat sich an diesem Lauf beteiligt und über 5 Kilometer ihren ersten gezeiteten Wettkampf bestritten – und dies um einiges schneller als sie es von sich selbst erwartet hat (kleine Info am Rande: sogar schneller als mein erster 5er, aber psst, nicht weiter sagen). Ich hatte sie zwar im Vorfeld dahingehend informiert, dass dies genau so geschehen würde, aber da ich da ja nur bedingt Ahnung vom Laufen haben, muss man mir ja nicht glauben. 😉

Vielleicht ist ja auch da der Funke übergesprungen.

Infos zum Brunnenfestlauf:

brunnenfestlauf.de